an der inneren Schlei.

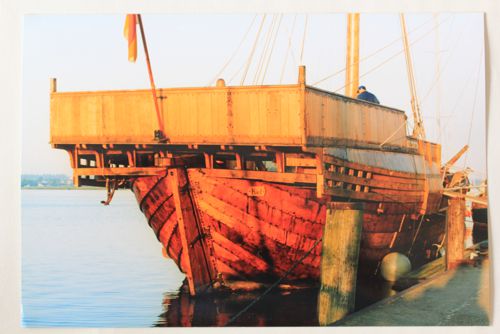

Die imprägnierten Hölzer werden im Deutschen Schifffahrtsmuseum wieder zu einer Kogge zusammengebaut. Foto DSM

Heute gibt es von beiden Schiffstypen exakte Nachbauten, die seit vielen Jahren in der praktischen Erprobung sind. Beide Schiffstypen unterscheiden sich grundlegend darin, dass Wikingerschiffe flexible Leichtbaukonstruktionen mit im Hauptspant senkrechtem, aus dem Rumpf hervorragenden Kiel und Nordsee-Koggen schwere starre, mit Querbalken versteifte Konstruktionen mit plattem Boden und im Hauptspant waagerechtem Plankenkiel sind. Der Unterschied wird exemplarisch deutlich im Vergleich zwischen dem Langschiff HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH aus Roskilde, das im Sportboothafen Haddeby lag, und der Kieler HANSEKOGGE, die im Schleswiger Stadthafen festmachte.

Die unter Bauaufsicht des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Kiel nachgebaute HANSEKOGGE segelt wieder. Die Kogge lief am 30. Oktober 1989 vom Stapel. Erste Segelversuche fanden im Juni 1991 vom Marinehafen Olpenitz aus unter ihrem ersten Skipper, Kapitän zur See a. D. Dieter Teerling (1923 - 2000), langjähriger 1. Offizier auf der GORCH FOCK, statt. Seitdem hat sie Reisen zu Häfen von Brest bis Riga unternommen.

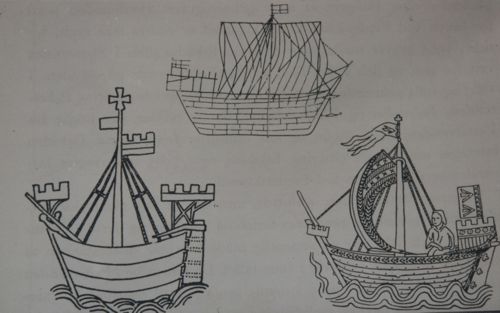

Weil die Altstadt Schleswigs eher der Hansezeit zuzuordnen ist als der Wikingerzeit, und die Kogge auch nur zehn Minuten zu Fuß entfernt lag, ist in diesem Aufsatz die Kogge entsprechend überrepräsentiert. Die Wikingerboote und -schiffe lagen natürlich alle am Südufer der inneren Schlei oder hinter dem Straßendamm bei der Brücke im Halbkreiswall in der Nähe des Wikinger Museums Haithabu. Dort sind sie bekanntlich hinreichend dokumentiert. Aus diesem Grund hier noch einige Informationen über die Rahsegler zur Hansezeit und ihre spätere Entwicklung.

Die Segeleigenschaften der Kogge auf Kursen raumschots bis vor dem Wind sind gut - aber da "läuft bekanntlich jeder Holzpantoffel". Wenn die aus dem Rumpf herausragenden vier unteren Querbalken bei Schräglage unter Wasser geraten, stoppen sie natürlich erheblich - so als ob vier Riesenpützen außenbords mitgeschleppt würden - und das Kielwasser wird breiter, als der Rumpf in der Wasserlinie ist. Schwerwiegendster Mangel ist, dass die Kogge am Wind keinen Raum nach Luv gewinnen, also nicht gegen den Wind kreuzen kann. Das liegt nicht am Rahsegel sondern am relativ breiten fülligen Rumpf mit plattem Boden ohne Lateralfläche. Jede Leeküste ist also eine tödliche Bedrohung für Mannschaft, Ladung und Schiff gewesen. Am Anfang wurde die Replik HANSEKOGGE bei Bedarf vom KFK GOTLAND gegen den Wind geschleppt. 1995 erhielt sie zwei Sechszylinder-Dieselmotoren mit Schottelantrieben.

Von den Segeleigenschaften her ist die Kogge also den Wikingerschiffen hoffnungslos unter-, im Ladevermögen bei größeren Koggen allerdings überlegen. Dieser konstruktive Rückschritt wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau der Klipper und z.B. der Flying-P-Liner der Hamburger Reederei Laiesz wieder gutgemacht. Der amerikanische Klipper CHAMPION OF THE SEAS segelte z.B. als Spitzenleistung 1854 ein Etmal von 465 sm heraus, das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,4 kn über 24 h! Auf seiner vorletzten Reise vor dem Zweiten Weltkrieg gelang Kapitän A. Hauth im Herbst 1938 mit dem Flying-P-Liner PRIWALL in 5 Tagen und 14 Stunden die schnellste Umrundung Kap Hoorns von 50° Süd zu 50° Süd gegen Wind und Strom.

Auf der letzten Reise der PRIWALL war als jüngstes Besatzungsmitglied Hans Peter Jürgens an Bord. Er wurde später, bereits pensionierter Kapitän und Kanallotse, der letzte Präsident der Deutschen Sektion der AMICALE INTERNATINALE DES CAPITAINES AU LONG COURS (Cap Hornier), die sich 2004 auflöste. Hans Peter Jürgens gilt auch als führender deutscher Marinemaler, der als erfahrener Seemann die Windjammer aller Zeiten auf seinen Bildern wieder lebendig werden lässt. Er lebt hoch betagt aber geistig rege in Kiel-Holtenau, malt und pflegt Kontakte zu seinen allerdings nicht mehr zahlreichen Kollegen und Freunden von einst. Wer in die Welt der großen Segelschiffe eintauchen möchte, der muss sich die ehemalige Laeisz-Viermastbark POMMERN ansehen. Auf ihr fuhr übrigens Hans Peter Jürgens´ Vater unmittelbar vor dem 1. Weltkrieg als 2. Offizier. Sie liegt voll ausgerüstet im Hafen von Mariehamn/Aalandinseln und vermittelt den Eindruck, als ob sie erst vor zwei Wochen von langer Reise eingelaufen sei. Nähere Informationen unter www.pommern.ax.

Foto Jürgen Griese

Aquarell H.P. Jürgens, Foto Jürgen Griese

Die letzte Heimkehr der Viermastbark POMMERN" 1939 kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges bei Skagen. Beide Bilder dokumentieren die Anfangs- und die Endzeit der Rahsegler. Aquarell von H.P. Jürgens, Foto Jürgen Griese

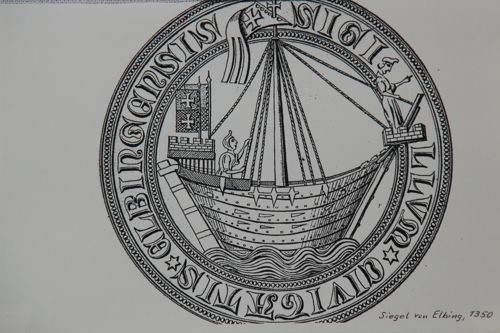

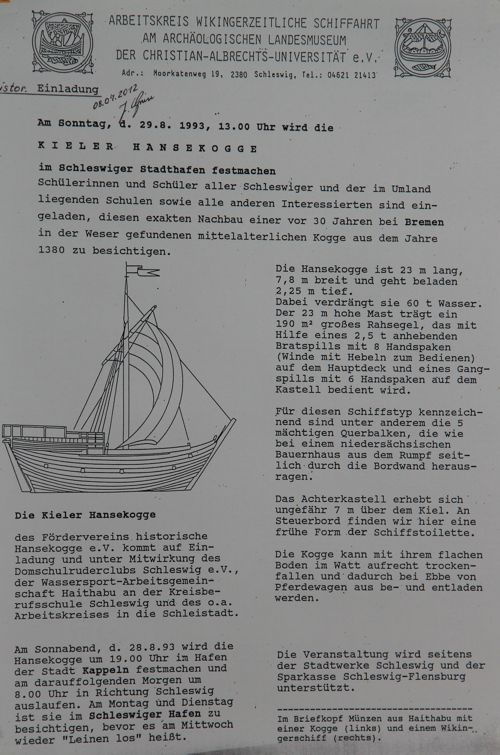

In der Altstadt Schleswigs, das die Nachfolge Haithabus antrat, fand man bekanntlich Koggenägel und Kalfatklammern, sog. Sinteln. Somit kann man mit Recht sagen, dass auf der Schlei später auch Koggen segelten, repariert und vielleicht sogar gebaut wurden. Der o. a. Arbeitskreis hat deshalb auch mit dem exakten Nachbau der Bremer Kogge, der Kieler HANSEKOGGE, erstmals nach der Hansezeit wieder eine Kogge auf die Schlei geholt. Sie machte 1993 im Schleswiger Stadthafen fest.

Die HANSEKOGGE 1993 an der Betonpier des Schleswiger Stadthafens. Um die Kogge wie ein Schiffsmodell im Museum den Besuchern von allen Seiten her gut sichtbar zu präsentieren und auch die vier aus der Bordwand hervortretenden unteren Querbalken gut sichtbar zu machen, hat auf meine Bitte Oberstleutnant Lorenz vom Pionierbataillion 620 seine Soldaten zwei breite Holzschlengel vor die Spundwand legen lassen. So kam die Kogge auf Abstand zur Pier. Ich konnte beim Hafenmeister auch erreichen, dass alle anderen Schiffe ein wenig auf Abstand zur Kogge gingen und die GOTLAND, der Schlepper der Kogge, nicht längsseits liegen musste. Foto Jürgen Griese

Hierzu eine ortstypische Anekdote: Im Mai 1993 waren wir zu zweit beim Kulturamtsleiter der Stadt Schleswig. Während dieses Gesprächs legte dieser uns nahe, auf den Besuch der HANSEKOGGE 1993 zu verzichten. Er wolle sie selber im folgenden Jahr zu den Wikingertagen einladen. Er sei damals zum Stapellauf der Kogge gewesen und habe sie schon zu den Wikingertagen 1992 eingeladen. Sie sei aber nicht gekommen. Er wolle sie als erster nach Schleswig holen. Ich sagte ihm, dass wir es als Lehrer für die Schüler täten und damit von der Stadt unabhängig seien. Wir wussten übrigens nichts vom Vorhaben der Stadt und wollten eigentlich nur mit dem Hafenmeister sprechen. Die Kogge kam auch deshalb für uns sofort, weil ich damals zeitweise zu ihrer Mannschaft gehörte. Nach dem Festmachen im Stadthafen durfte ich u. a. den damaligen Bürgermeister Schleswigs an Bord begrüßen, der mit leicht verdrießlicher Miene in der Menschenmenge an Deck stand. Im folgenden Jahr kam die HANSEKOGGE dann auch zu den Wikingertagen, die, damals noch von der Stadt Schleswig organisiert, der Fremdenverkehrswerbung dienten, und fast alle waren zufrieden.

Neun Jahre später holten wir die HANSEKOGGE in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Busdorf ein zweites Mal an die innere Schlei, und zwar in den Sportboothafen Haddeby. Eine neue Generation von Schülern war herangewachsen. Am letzten Tag dieses Besuches stellten wir unsere Schüler- und Jugendarbeit wegen der nicht zumutbaren Behinderungen unserer Arbeiten hier ein.

Die HANSEKOGGE 2002 im Sportboothafen Haddeby nahe dem Wikinger Museum Haithabu. Dort wurde gerade eine kleine Ausstellung der Funde von Dr. Klaus Brandt, damals stellvertretender Leiter des Archäologischen Landesmuseums, mit seinen Funden in Hollingstedt, dem Nordseehafen Haithabus, darunter auch Koggenägel, gezeigt. Dieser der Natur sehr nahe Sportboothafen mit seinem hölzernen Ausbau war der mittelalterlichen Kogge sehr gut angepasst. Der Vorsteher des Amtes Haddeby, Herr Ralf Feddersen, ermöglichte es, dass die Kogge hier liegen durfte. Wieder besuchten 55 bis 60 Schulklassen mit ihren Lehrern und zahlreiche andere Besucher die HANSKOGGE. Foto Jürgen Griese

Die RATATOSKR mussten wir ja schon sieben Jahre vorher nach Oldenburg weggeben.

Der Arbeitskreis wikingerzeitliche Schifffahrt hatte 1989 den exakten Nachbau des großen, knapp 10 m langen Gokstadbootes, die RATATOSKR, zum Nulltarif von Hamburg mit nach Schleswig gebracht in der Absicht, hier Oberstufenschülern aller Schularten einen kombinierten Geschichts- und Sportunterricht und Ferienfahrten anzubieten. Geplant war nach erfolgter Finanzierungszusage der Bau und Betrieb des 23 m langen Gokstadschiffes in einem auf der Freiheit zu errichtenden wikingerzeitlichen Schiffshaus (naust). Dort steht heute das Bootshaus des Holmer Segel-Clubs.

Auf der RATATOSKR setzten wir im Sommer 1989, wohl zum ersten Mal seit alten Zeiten, im Hafen von Haithabu unser handgenähtes Rahsegel auf einem Wikingerboot. Die RATATOSKR lag in den folgenden Jahren vor der Schiffshalle des Wikinger Museums Haithabu an der Mooring. Seit 1995 ist die RATATOSKR im Teich des Wallringmuseums neben der in Wolin gebauten Slawenbootreplik STARIGARD in Oldenburg/Holstein zu sehen. Mit dem Scheitern der Wassersport AG Haithabu und dem Betrieb des Gokstadschiffes TYRKER, das bei 32 Riemen natürlich keine Maschine erhalten hätte, war auch aus der geplanten wissenschaftlichen Arbeit nichts geworden. Meines Wissens ist noch nirgends dieses Wikingerschiff auf regelmäßigen jährlichen Reisen unter historischen Bedingungen getestet worden. Das Interesse daran bei unserer Jugend konnte nach unseren Erfahrungen mit der RATATOSKR als gesichert angesehen werden. Der touristische Werbewert für die Stadt Schleswig hätte so nebenbei die bisherigen Veranstaltungen der Fremdenverkehrswirtschaft in den Schatten gestellt. Der geneigte Leser fahre doch bitte einmal nach Roskilde und sehe sich dort das Vikingeskibsmuseet und den zugehörigen, lebendigen Museumshafen, aus dem die HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH kommt, an, um sich ein eigenes Urteil zu bilden. Auch im Internet findet er unter www.vikingeskibsmuseet.dk jede Menge Informationen.

Foto Karlheinz Klinzmann

Foto Jürgen Griese

Wegen der Nennung von "Sliesthorp" in den fränkischen Reichsannalen von 804 feierte die Stadt Schleswig 2004 ihr 1200jähriges Jubiläum. Die Gemeinde Busdorf ließ vor dem Nordertor Haithabus einen sehr schön verzierten Stein mit der Aufschrift "Zur Erinnerung an die erste Nennung von Sliesthorp, das im Norden haibabu hieß, wurde dieses Denkmal errichtet 804 - 2004" aufstellen. Ein Jahr später erschienen in den Beiträgen zur Schleswiger Stadtgeschichte zwei Aufsätze, in denen angezweifelt wurde, dass Sliesthorp = Haithabu war, also südlich und damit außerhalb des Danewerkes lag. Jürgen Hoppmann vermutete es unmittelbar nördlich der Schleswiger Altstadt, ich tippte eher auf die Umgebung des Hasselholmer Tales, an dem ich den befestigten Bauhafen des Danewerkes im frühen 8. Jahrhundert vermute. Beide hatten wir uns bezüglich der Lage hinter dem Danewerk geirrt, wie sich zeigte. Denn seit 2003 liefen bereits die Untersuchungen von Herrn Dr. Andres S. Dobat von der Universität Aarhus, damals noch Student in Kiel, der in den letzten Jahren immer handfestere Hinweise auf einem Geesthügel zwischen dem Mündungsbereich der Füsinger Au und der westlichen Großen Breite der Schlei bei Reesholm ergraben hat, die Sliesthorp dort vermuten lassen. Bei seiner letzten Führung dort am 14. Juni 2012 hat er das auch ganz offen gesagt und begründet. Nach seinen Worten nahm von hier folgende Entwicklung bedeutender Hafenorte ihren Lauf: Sliesthorp - Haithabu - Schleswig - Lübeck - Hamburg. Die in Stein gemeißelte Gleichung Haithabu=Sliesthorp stimmt also nicht. Aber die Investition wäre nicht umsonst, wenn die Gemeinde Busdorf in einer großzügigen Geste den korrigierten Stein der Gemeinde Schaalby, in der die Grabungsstelle bei Füsing liegt, überließe.

In den fränkischen Reichsannalen von 804 heißt es wörtlich: "Zur selben Zeit kam Godofridus, König der Dänen, mit seiner Flotte und auch mit der gesamten Reiterei seines Reiches an einen Ort im Grenzgebiet seines Reiches und Sachsens, der Sliesthorp genannt wird. Er hatte nämlich zugesagt, zu einem Gespräch mit dem Kaiser zu kommen. Aber durch den Rest seiner Leute erschreckt, zog er nicht näher heran, sondern beauftragte Boten mit dem was er wollte. Denn der Kaiser hatte seinen Sitz oberhalb der Elbe an einem Ort eingenommen, der Holdunsteti genannt wird, …." Godofridus fühlte sich also offensichtlich von Kaiser Karl dem Großen und seinen Truppen, die südlich der Elbe beim heutigen Ort Hollingstedt am Oberlauf der Este standen, bedroht. Er wird sich mit seiner Reiterei im Schutz des Danewerks, also nördlich von ihm aufgehalten und seine Flotte nicht durch die Stexwiger Enge in die "Mausefalle" innere Schlei nach Haithabu, sondern in den von mir südlich von Sliesthorp vermuteten Hafen gelegt haben, der unmittelbar nördlich der in die Hafenbauten integrierten Sperren des Danewerkes lag. Über diesen Hafen habe ich im Juli 2007 den Aufsatz "Historische Häfen an der inneren Schlei, Haithabu, Schleswig und noch einige mehr?" geschrieben (s. in dieser Homepage), dessen Veröffentlichung damals die Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte ablehnte. Seitdem haben wir unsere Homepage www.wikingerzeitliche-schifffahrt.de.

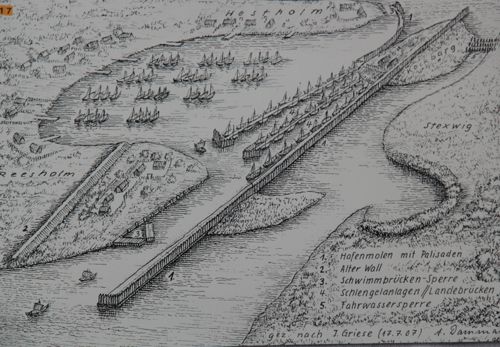

Der von mir vermutete Sliesthorper Hafen östlich der Stexwiger Enge. Das vermutliche Sliesthorp, in dem sich 804 der dänische König Godofridus aufgehalten haben soll, liegt nur knapp einen km nördlich von ihm. Federzeichnung Adolf Dammann nach J. Griese

Aber auch Kaiser Karl schien den gefürchteten Dänen nicht zu trauen. Er lagerte an einem bezeichnenden Ort, der durch die breite Elbe und insbesondere zwei sumpfige Niederungen, die Marschen nördlich und südlich des Stromes, die später sog. Blankenbrook und Altes Land, gegen Angreifer geschützt war. Bezeichnend ist zu dieser Zeit dieser Ort, weil er an dem kürzesten Elbübergang von Geest zu Geest westlich des großen, unzugänglichen Stromteilungsgebietes der Elbe südlich der Alster auf direktem Weg von den Niederlanden nach Rerik beim heutigen Strömkendorf in Mecklenburg lag, einem Landweg für den Handel zwischen Nord- und Ostsee also. Über diesen Ort heißt es 808 in den fränkischen Reichsannalen: "Göttrik aber ließ noch vor seiner Rückkehr einen an der Meeresküste gelegenen Handelsplatz, der in der Dänen-Sprache Reric hieß und durch Entrichtung von Steuern seinem Reiche großen Vorteil brachte, zerstören. Er nahm die Kaufleute von hier mit sich fort und fuhr dann mit dem ganzen Heere zu Schiff nach dem Hafen Haithabu." Wir haben es in diesen Jahren vielleicht mit der Verlegung eines Handelsweges von der Nord- zu Ostsee von der Trasse Elbe-Alster-Reric zur Trasse Eider-Treene-Schlei zu tun, weil die Dänen sich durch die vorrückenden Franken bedroht fühlten.

Zu überwinden waren Elbe und insbesondere die Marschen nur mit einer Fähre die Este herunter, durch ein "Mühlenberg Loch" genanntes Nebenfahrwasser der Elbe und einen Priel durch den Blankenbrook hinauf zu einem Tal im nördlichen Hochufer, aus dem ein ergiebiger, später von einer Wassermühle genutzter Bach heraus floss. An den beiden Enden der Fährstrecke lagen die Buxtehude und Dockenhuden genannten Orte. Diese Fähre stand später unter dem speziellen Schutz des Erzbischofs Ansgar, dem "Apostel des Nordens", dem Karls Sohn Ludwig der Fromme bei der kleinen Siedlung an der Mündung der Alster die Hammaburg errichtete, von der aus Skandinavien christianisiert werden sollte. Es ging in Wahrheit hauptsächlich um den Handel, d.h. z.B. um den Hering vom Sund und den Stockfisch von den Lofoten. Die nachfolgenden Bremer Bischöfe sicherten zeitweise die Fähre durch eine Burg auf dem nur einen Kilometer weiter westlich gelegenen Süllberg, dessen Fuß noch Jahrhunderte wegen des vor gelagerten Blankenbrooks von der Fähre nicht direkt angesteuert werden konnte. Bezeichnenderweise lagerte Karl auch nicht am Geesthang beim heutigen Buxtehude, sondern 13 km weiter im Binnenland bei Hollingstedt, wo die Este für die Dänen nicht mehr schiffbar war. Hier gab es ja kein fränkisches "Danewerk", hinter dem er sich sicher fühlen konnte. Karl bewegte sich im frisch annektierten Sachsen.

Die Dänen waren den Franken in Schifffahrt und Wasserbau weit überlegen und deshalb gefürchtet. Deshalb wagte sich Karl auch nicht über die Elbe. Zu den frühen großen Häfen an der inneren Schlei gehören nach meiner Vermutung in chronologischer Reihenfolge der Hafen von Sliesthorp östlich der Stexwiger Enge, der befestigte Bauhafen im heute verlandeten Hasselholmer Tal bei der Stampfmühle nordwestlich von Schloss Gottorf, der Hafen von Haithabu und der Hafen von Schleswig. Drei Häfen haben also Siedlungen mit historisch belegten Namen, der Bauhafen des Danewerkes von 735 mit der zugehörigen Festung im Tiergarten liegt bis zu ersten Untersuchungen und Grabungen dort noch im Dunkel der Geschichte. Unser Arbeitskreis wird dieses spannende Thema so lange voranbringen, bis die lizenzierten Fachleute tätig werden.

Letzte Pressemeldungen: Die Schleswiger Nachrichten (SLN) berichteten am 06.10.2012: Der US-Hedgefond Elliot Associates hat im Streit um die Rückzahlung von Anleiheschulden im ghanaischen Hafen Tema die LIBERTAD an die Kette legen lassen. Die SLN berichteten am 13.10.2012: Ein New Yorker Museum hat der Stiftung Hamburg Maritim die Viermastbark PEKING als Geschenk angeboten. Die Überführung und Reparaturen würden einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Die Stiftung sucht private Investoren und Sponsoren. Unser Arbeitskreis wünscht Freiheit für die LIBERTAD, der Stiftung Hamburg Maritim zahlungskräftige Sponsoren und gute Reise für die PEKING nach Hamburg!

Demnächst wird diesem Ausstellungstext eine Nachlese zum Rahseglertreffen folgen. Ich habe von diesem bemerkenswerten Ereignis gut 450 Fotos gemacht, die ich den Mitgliedern unseres Arbeitskreises zur privaten Verwendung zur Verfügung stelle.

Jürgen Griese

Schleswig, den 15. Oktober 2012